Que difícil fue cuando tuve que subir a bordo y ver que nuestra corbeta ya no resistía. La sangre entremezclada con agua salada corría por mis pies, mientras tropezaba con numerosos cuerpos ya inertes que sucumbieron ante el deber del patriotismo. Mientras observaba la masacre que acontecía, escuché unos gritos, miro hacia atrás y era nuevamente el Huáscar que arremetía por tercera vez contra la Esmeralda.

En esos momentos pensé que moría. Reaccioné rápidamente y traté de nadar hacia la superficie lo más rápido que podía, tratando de evitar que mi querida corbeta me succionara al fondo de las aguas de Iquique. Logré salir, pero un silencio sepulcral abordó ese momento en que alcancé a vislumbrar un pedazo de tela roja de la bandera.

Las lágrimas que inundaban mi rostro se confundían con las salpicaduras del agua salada a medida que poco a poco iban emergiendo algunos camaradas que lograron sobrevivir al combate, igual que yo. Nadie hablaba. Nos mirábamos escépticos sin creer aún que hace unas horas estábamos compartiendo y ahora nuestra corbeta y muchos de nuestros amigos y camaradas ya no estaban.

Formamos un círculo para vernos y reconocernos y éramos 37…si, 37 de 210 tripulantes. A cubierta del Huáscar

Los peruanos llegaron en botes salvavidas subiéndonos al Huáscar ya en calidad de prisioneros de guerra. Allí, sobre la cubierta, estaba tendido el cuerpo del capitán Prat…pasamos por ese lugar y yo dije en silencio: “cumplimos con nuestro deber querido capitán, tal y cómo nos pidió,” pero en el fondo aún sentía cierta culpabilidad por no haber podido hacer más.

Después de anotarnos en un listado, a los oficiales nos enviaron a la cámara del comandante, pasándonos un saco y un pantalón de marinero. Una vez vestidos con ropas peruanas, el comandante Grau nos visitó, y nos comentó que conocía al capitán Prat con anterioridad por lo que tendría el resguardo de que sus pertenencias llegaran hasta su viuda y que su cuerpo, al igual que el de los otros chilenos fallecidos en el monitor, tendrían un cuidado especial hasta llegar a puerto.

A nosotros nos trató amablemente, solicitando incluso que nos trajeran zapatos al vernos descalzos en el lugar.

Una vez que se fue, algo nos llamó profundamente la atención: unos quejidos provenían de otro lugar del buque, quedando atónitos al reconocer que la voz que se lamentaba era la del teniente Serrano. Solicitamos que el médico peruano lo pudiera ver allí mismo en la cámara de oficiales donde estaba, e incluso en mi calidad de cirujano 1º pedí personalmente asistirlo, pero cuando me llevaron no encontramos el lugar y me regresaron al camarote nuevamente, sin siquiera tener la oportunidad de divisar al teniente. La verdad que esa actitud causó desconcierto y reproche de parte nuestra, y después nos enteramos de que, a pesar de la grave situación de salud que le afectaba, intentó quemar el camarote pero fue sorprendido y alcanzó a ser extinguido el amago de incendio. Ojalá no se le haya negado la ayuda por esa situación…

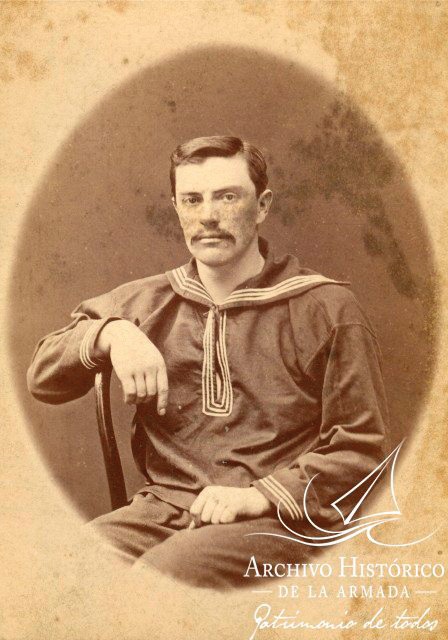

Cirujano Cornelio Guzmán prisionero y con uniforme de marinero peruano.

Ignorábamos que había pasado con la Covadonga, por eso que cuando nos dijeron que navegábamos hacia Punta Gruesa pensamos que nuevamente nos veríamos involucrados en una batalla, pero no fue así. Nos devolvimos a Iquique que se transformaría en un verdadero depósito de prisioneros.

Al bajarnos del muelle, cómo llevábamos ropa dela Armada peruana, la gente no se dio cuenta que éramos chilenos, aunque había gritos de “mueran los chilenos” que resonaron varias veces. Nosotros continuamos el recorrido en silencio, pero en mi mente sólo quería decir orgullosamente que era chileno y que por mi Patria yo estaba allí. Nos entregaron a las autoridades militares peruanas, siendo recibidos por el general Mariano Ignacio Prado, Comandante en Jefe del Ejército y presidente del Perú, y el general Juan Buendía quien nos dijo: “Ustedes no son prisioneros, ustedes son náufragos.” Inmediatamente fuimos recluidos en el cuartel de bomberos de la Compañía Austro Húngara donde pensábamos que estarían los tripulantes de la Covadonga pero no había nadie allí…lo más probable es que hubieran fallecido al enfrentarse a la Independencia.

Instalados ya donde los bomberos, tratamos de dormir, al menos yo lo intenté por un momento, pero no podía olvidar las escenas vividas ese día, la muerte de tantos camaradas y amigos, del comandante Prat, el esfuerzo por sobrevivir…. desperté sobresaltado y no era el único en esa situación: gran parte de los que estábamos allí no pudimos descansar y nos mirábamos incrédulos, pero sin decir una sola palabra.

A la mañana siguiente, un integrante del Zepita nos comentó la hazaña de Condell, lo cual nos alegró inmensamente y lo tomamos como un gran triunfo chileno. También supimos que nuestro valiente sargento Aldea había recibido cerca de 12 balazos, que uno de sus brazos había sido amputado en el hospital de Iquique pero por la gravedad de sus heridas había fallecido en la madrugada. Pregunté por el teniente Serrano y no tuve buenas noticias: murió cerca de las tres de la tarde debido a una herida en su abdomen… una lástima no haber podido verlo y examinarlo.

Llevábamos dos días en prisión y no nos habían dado alimento alguno. De pronto nos llevaron panes y un tarro de leche condensada, que fue entregado por una señora chilena que vivía en la ciudad y sabía de nuestro encierro. Lo saboreamos verdaderamente, y en lo personal eché de menos aquellos ricos porotos que mi madre nos preparaba y que a regañadientes comíamos. Les dije a todos: “cuando llegue a Chile, lo primero que haré será servirme esos ricos porotos burros que mi madre preparaba y a coscachos me los comía.” Se escuchó una fuerte risotada mientras esperábamos el turno para comer una cucharadita de aquella rica leche.

Todo eso cambió cuando el coronel Velarde nos visitó: luego de comentarle nuestra situación alimenticia, nos llevaron comida preparada en el club social de la ciudad. ¡Qué manera de disfrutarla!

Los días pasarían lentamente y cada vez nos invadía más la nostalgia por nuestra tierra y sobre todo, por nuestra familia. ¡Ni pensar en aquellos que tuvieron que pasar su cumpleaños en prisión! Era nuestro destino, el que sabíamos que podía pasar al enrolarnos en la Armada y ser partícipes de esta guerra. Al menos somos sobrevivientes y una vez que regresemos a Chile podremos abrazar a nuestros padres, esposas, hijos, novias…hasta al perro regalón que algunos tienen! Pero también será triste ver a las viudas y huérfanos de nuestros camaradas fallecidos heroicamente. ¿Cuándo sería eso? No lo sabíamos aún, pero teníamos la esperanza de alcanzar pronto la libertad y seguir sirviendo a la Patria que tanto nos necesitaba.

Los primeros días de julio recibimos la visita del cónsul inglés en Iquique, quien aprovechó de entregarnos algo de dinero para poder comprar ropa y cambiar ese traje de marino peruano por un terno. Este verdadero caballero nos dio la oportunidad de mantener correspondencia y así nos íbamos enterando de los acontecimientos de la guerra, pudiendo incluso traer algunos periódicos que contaban nuestra hazaña y que nos costó mucho leer en voz alta ya que la emoción nos invadía profundamente. Por ejemplo, el teniente Uribe le escribió a su tío, don Juan Manuel Uribe y el teniente Francisco 2º Sánchez a su hermano, ocasión en que se comentó que estábamos bien, pero que añórabamos nuestro terruño.

También recibimos correspondencia del general de Ejército, don Francisco Echaurren, que mantuvo contacto con el teniente Uribe en su calidad de 2º comandante de nuestra querida Esmeralda, respondiendo que si bien su carta ha causado un gran placer al manifestar su gratitud por el comportamiento que tuvimos aquel 21 de mayo:

[…] Más, que triste i penosa seria nuestra situación, privados de libertad, si no fuera que llega hasta nosotros el eco del entusiasmo que el cumplimiento de nuestro deber ha causado en nuestra querida patria, i cuando se unen las manifestaciones particulares, nuestro regocijo i agradecimiento no tiene límites […]”*

En aquellos días encerrados e incomunicados, el teniente Uribe traducía novelas inglesas y las leía en voz alta para así acortar un poco más nuestra prisión.

El 10 de julio se produjo un nuevo cañoneo en la bahía, y la verdad que pasamos susto porque el pueblo peruano alzó la voz y se amotinaron afuera de la Aduana queriendo ingresar violentamente, por lo que tuvieron que reforzar la guardia ya que pedían nuestras cabezas.

Edificio de la Aduana en la ciudad de Iquique en 1879.

Con el resto de la tripulación de la Esmeralda perdimos contacto. Por lo que supimos estuvieron en el edificio de la Aduana hasta el 09 de agosto y los habían empleado para tender cañerías que permitieran el abastecimiento de agua a la población. Habían quedado muy complicados después de que los chilenos bloquearon el puerto e impedían usar incluso la resacadora para que el agua no estuviera insalubre. Los oficiales en cambio permanecimos encerrados en una pieza, agradeciendo nuestro bienestar al general Buendía, a quien incluso apodaron el “general chileno”, y al coronel Velarde quienes nos visitaban y trataban de ayudarnos en lo que podían.

Uno de esos tantos días de encierro, tuvimos la visita del presidente de Bolivia, general Hilarión Daza, acompañado de un gran séquito de personas, entre ellos, un oficial que fue compañero de Wilson en el colegio, quien nos dijo que tuvimos suerte de ser prisioneros peruanos ya que de haber caído en manos del general, nos habría guillotinado.

Una vez que suspendieron el bloqueo nos trasladaron al transporte peruano Chalaco que nos llevó hasta el Callao. ¡Qué maravilla aquel salón! ¡Después de mucho tiempo dormíamos entre sábanas y no entre sacos!

Del Callao pasamos a Lima para posteriormente quedarnos en Tarma, ciudad que tenía difícil acceso y senderos complejos que harían más difícil una fuga. Este lugar sería nuestra prisión por cuatro meses, y donde además encontraríamos al coronel Bulnes y a los oficiales del Escuadrón Carabineros de Yungay Nº1 que fueron capturados junto al Rimac, al nombrado ministro Plenipotenciario en Colombia don Domingo Godoy y a su secretario don Juan de Dios Vial.

A medida que avanzaba la guerra y se conocía la noticia de los triunfos chilenos en Angamos, Pisagua y la pérdida de Tarapacá, la población de Tarma acudía a nuestro sitio de reclusión para arrojarnos piedras y gritarnos improperios como lo haría cualquiera herido en su orgullo nacional. Por casualidad nos enteramos de que nuestra leal tripulación se había dirigido hasta Arica a bordo del vapor Oroya y después su ruta continuaría hasta el Callao en el transporte Talismán.

La esperanza de que se convocara el Tratado de Ginebra, que permitía el canje de prisioneros de guerra aún no se perdía, sin embargo, la hostilidad y tensión que se vivía en aquel lugar hacía más difícil una posible libertad. Los Carabineros de Yungay, en nombre de los prisioneros, enviaron una carta al cuerpo diplomático en Lima, explicando la mísera condición moral y material en que nos encontrábamos, explicando algunos episodios que sufrimos desde que llegamos a la ciudad, los que fueron aumentando desde la captura del Huáscar…no podían creer que, durante el resto de la guerra, la bandera chilena ahora comenzaría a flamear en su asta.

Eran casi siete meses de prisión. Mientras algunos aún tenían buen ánimo, otros se hundían en la depresión. La libertad no la queríamos obtener sólo para abrazar a nuestros seres queridos, sino que la gran mayoría, después de ver a sus familias, queríamos continuar sirviendo a la Patria. Las palabras que dijo el comandante Prat antes de iniciar el combate, resonaban día a día en mi cabeza al igual que en la de todos quienes estuvimos presentes aquella trágica pero heroica mañana.

A fines de noviembre, después de la rendición y ocupación de Iquique, comenzaron a llegar rumores de un posible convenio para asegurar nuestra libertad. Efectivamente fue así. Nos vinieron a informar que de acuerdo a la firma de dos protocolos entre el ministro residente de su Majestad Británica, Spencer Saint John, y el representante del Perú, Rafael Valverde, se produciría un canje de prisioneros: hombre por hombre y grado por grado.

A mediados de diciembre fuimos enviados en tren hasta el Callao abandonando Tarma, esa bella ciudad, pero que sin duda nos dejó un sabor bastante amargo. Otra vez volvía a escuchar risas en aquellos vagones. En frente de mí iba sentado el teniente Uribe, quien observaba el paisaje y parecía estar un poco retraído de lo que sucedía a su alrededor. Le pregunté si le pasaba algo, y me respondió:

Estoy feliz pero a la vez triste. Quiero ver a mi familia, pero no sé cómo será mi encuentro con Carmela…no sé qué le voy a decir de la muerte de Arturo…no sé cómo mirar a Blanquita Estela y Arturito sin llorar…¿que diré si me preguntan por qué yo estoy vivo y su padre no?

Terminó de decirlo y volvió a abstraerse, pero yo quedé helado y con un nudo en la garganta. Ellos no sólo eran camaradas en el buque, también eran prácticamente familia aunque no tenían lazos consanguíneos…si nosotros sentimos su partida, me imagino lo que debe haber sentido él con su pérdida.

Al bajarnos del tren, respiré profundo y me reuní con los otros oficiales. El teniente Uribe nos dijo algunas cosas y procedimos a embarcarnos; a bordo de aquel vapor Bolivia se presentaba una nueva oportunidad de vida ante nuestros ojos y debíamos aprovecharla.

Las náuseas fueron protagonistas de nuestro regreso, pero no porque desconociéramos las aguas del océano Pacífico, sino que los nervios nos hicieron una mala jugada.

Y llegó el día tan esperado: 7 de enero de 1880, cerca de las 10 de la mañana. La brisa que abrazaba la ciudad golpeaba suavemente nuestra cara mientras un sol brillante nos recibía en el puerto de Valparaíso. Debíamos esperar unos botes que nos trasladarían al muelle, pero creo que todos hasta nos hubiéramos tirado por la borda con el fin de pisar tierra chilena. La tripulación había llegado antes y aunque demacrados y muy mal traer por los tratos recibidos en su cautiverio, ya disfrutaban del terruño, después de haber tenido también una recepción merecida como los héroes que eran.

Tuvimos que esperar algunas horas para desembarcar, ya que recién a eso de las 14 horas comenzaron a acercarse los botes que nos conducirían a tierra. El teniente Uribe se presentaría y uno a uno los integrantes de la comisión nos dieron la bienvenida, encabezada por el capitán de fragata Francisco Rondizzoni, los tenientes Luis A. Lynch y Manuel Señoret y don Manuel 2º Díaz como secretario de la intendencia.

En el camino tratamos de contar algo de lo vivido, pero los nervios y las lágrimas nos impedían terminar las frases. ¡Era tanta la multitud agolpada en el muelle de pasajeros! El cortejo que nos acompañó estaba conformado por el intendente, varios jefes de Marina, municipales, compañías del regimiento de Artillería y del batallón Aconcagua, del batallón Valparaíso y mis queridos bomberos.

A medida que pasábamos por las calles que nos llevarían hasta la Iglesia de los Sagrados Corazones, literalmente nos llovían flores y coronas desde los balcones donde las familias trataban de agradecer nuestra lealtad. El ingreso a la iglesia se hizo bastante dificultoso, incluso centenares de personas debieron esperar afuera a que terminara el Tedeum.

Lloré como un niño al persignarme y sentarme delante de la Virgen y Jesucristo. Agradecí estar vivo, estar de vuelta en Chile y estar rodeado de gente que valoraba nuestra santa virtud del patriotismo. El discurso que dio el gobernador eclesiástico Mariano Casanova me llegó al alma, enfatizando la preocupación que existía por todos aquellos náufragos prisioneros. Desde lo alto del púlpito el padre Casanova nos dijo:

¡Gracias a Dios que ya estais en la patria llenando en este momento de alegría a la República toda!¡Somos felices! …nuestro contento era siempre turbado por vuestro recuerdo. Eramos victoriosos i estabais prisioneros…nuestros gritos de entusiasmo eran interrumpidos por los ayes de dolor de vuestras madres que, inquietas, preguntaban por vosotros, i nuestra imajinacion exaltada nos hacia divisaros en tierra enemiga, cargados de cadenas i espuestos a cada paso a dura muerte. Pero nó: el ánjel de Dios tronchó vuestras cadenas, oyendo el Omnipotente tantas súplicas hechas por vuestra libertad, i aquí están, Dios mio, postrados a vuestros piés, bendiciendo vuestro santo nombre, en medio del universal contento; i si hai lágrimas, son arrancadas por la mas justa alegría.2

Concluidas sus palabras y finalizado el Tedeum, la ovación que nos entregó Valparaíso fue tan majestuosa y especial que es imposible describir. Ocho días después tuvimos una grandiosa recepción en Santiago, sin embargo, antes de llegar a la capital tuvimos que detenernos en la estación de Llaillai, toda embanderada y de gala, donde un numeroso gentío nos aguardaba. ¡Hasta una salva nos dieron! Era increíble tanto cariño de la gente. Se hicieron algunos discursos donde destacó las palabras que nos escribió Celia Díaz, niña de 14 años e hija del jefe de estación, donde pudimos apreciar el impacto que habían causado los acontecimientos de aquel combate desigual en los chilenos, principalmente en los niños.

En todas las estaciones que pasaron antes de llegar a Santiago se escucharían aclamaciones, ¡hasta unos campesinos a caballo nos acompañaron desde la estación del Mapocho hasta Estación Central! Allí no sólo nos esperaban autoridades, sino que nuevamente una multitud colapsaría la estación. Dos cañones del cuerpo de artillería anunciaron el arribo del tren mientras las bandas de músicos entonarían el himno nacional en cuyo final un ¡Viva Chile! estremeció a todos los presentes.

En el trayecto de la Alameda se podían apreciar arcos con inscripciones patrióticas, leyéndose en uno de ellos “A los héroes de la Esmeralda, la patria agradecida”, y en las cenefas del arco estaban inscritos los nombres de Prat, Serrano, Uribe, Aldea y Riquelme.

Nos detuvimos frente a la calle de Vergara, donde el intendente le obsequió al teniente Uribe una medalla obsequiada por la Municipalidad, para después continuar el recorrido a la plaza de armas y escuchar el sentido discurso del diplomático don José Antonio Soffia: “…Si ellos no murieron grandes i risueños bajo la sombra del tricolor nacional, escuchando los vivas a la patria como sus compañeros, es porque son los vivos depositarios de la consigna del porvenir, i porque cada uno de ellos debe ser una reliquia i un espejo en lo futuro!…”

Por la noche continuaron las actividades en el teatro y, en los dos días siguientes el Club de la Unión nos invitaría a un banquete, al igual que varias casas de particulares que realizarían celebraciones en nuestro honor .

Cuando todo este festejo masivo pasó, me recosté cansado en mi cama y pensé: “mañana voy a comer porotos.” Creo que fue la primera noche en que no desperté apesadumbrado ni con pesadillas del combate, pero sí con la convicción de estar dispuesto nuevamente a servir a mi patria y a defenderla con mi vida si fuese necesario.

Un periodista escocés, fanático de la historia naval, sufre un accidente automovilístico que le provoca la muerte. Inicia el viaje de la vida después de la muerte y, en esta singladura, lo destinan a la Cofradía, donde tendrá la oportunidad de entrevistar a nuestro héroe, Arturo Prat.

Versión PDF

Año CXXXX, Volumen 143, Número 1008

Septiembre - Octubre 2025

Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-