By JUAN EDUARDO MENDOZA PINTO

El presente artículo, tiene por objetivo comprender el significado histórico, político y religioso, de la visita en 1966, del buque Escuela “Esmeralda” a Japón, donde junto con entregar un Busto de Bronce del Capitán Arturo Prat, se realizó un homenaje en el Santuario Yasukuni, el cual tiene en la religión del sintoísmo un significado muy particular, que nos permite entender porque Arturo Prat, es reconocido como una figura cercana a los valores guerreros del Bushido.

This article describes the historical, political, and religious significance of the Training Ship Esmeralda during her port of call in Tokyo, Japan, in 1966. On that occasion, together with bestowing a bust of Arturo Prat, our navy paid tribute at the Yasukuni Shrine, which has a significant meaning in the Shintoism religion, allowing us to understand why Arturo Prat is recognized as a figure akin to the core warrior values of Bushido.

El presente artículo tiene por objetivo comprender el significado histórico y espiritual de la ceremonia llevada a cabo en 1966, durante la visita del buque Escuela Esmeralda en el santuario de Yasukuni, considerado un lugar de paz y tierra sagrada donde reposan las almas de los guerreros japoneses y, además, explicar a la luz de la creencia del sintoísmo imperial el importante reconocimiento que la armada japonesa realizó a nuestro héroe Arturo Prat. Aunque el santuario de Yasukuni es un espacio religioso, la realización de esta ceremonia militar en particular tiene una connotación especial por su estrecha relación con la figura del emperador y, por consiguiente, con la práctica ceremonial del denominado sintoísmo imperial, dado que este santuario en específico está asociado con la imagen del emperador como una divinidad o kami, lo que lo distingue de otras formas de sintoísmo que se adoptaron luego de la capitulación de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, con la que se estableció la separación de poderes y la relación entre el Estado y la figura Imperial (Constitución Política de Japón, 1946, Art.4).

Para el desarrollo de este trabajo, se hará un repaso sobre el historial de relaciones navales entre Chile y Japón, destacando la ceremonia celebrada en el santuario de Yasukuni en 1966, donde se honra a los espíritus o kamis de los guerreros que han sido fieles al código de vida samurái denominado bushido. Posteriormente, se profundizará en el aspecto espiritual del país nipón, analizando la religión ancestral del sintoísmo, destacando sus particularidades y lo que la diferencia de la mayoría de credos en el mundo. A continuación, se examinará el sintoísmo de carácter imperial, que resalta los valores militaristas y nacionalistas, para concluir en cómo estos valores han generado una admiración de parte de Japón hacia figuras internacionales, como es el caso de nuestro héroe nacional Arturo Prat.

Las relaciones navales entre Chile y Japón

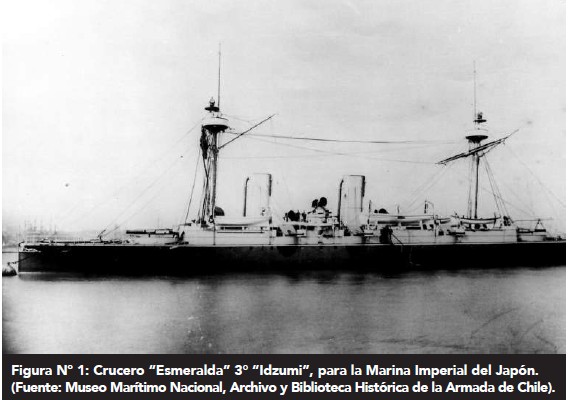

Las relaciones bilaterales entre Japón y Chile tienen un extenso y fructífero historial del cual se destacan tres momentos en la historia naval. El primer caso data del año 1895 y tiene como contexto histórico el transcurso de la guerra chino-japonesa. Es bajo este conflicto bélico que se realiza por parte del Gobierno de Chile la transferencia del crucero “Esmeralda"1 a la Armada Imperial del Japón, donde se le bautizó con el nombre de “Idzumi” (Figura N°1). Este navío al corto plazo tendrá un papel desequilibrante en la guerra ruso-japonesa (1904-1905), principalmente porque este barco era uno de los más modernos para su época, por lo que su traspaso no queda como un simple gesto de cordialidad diplomática entre países, sino que contribuyó a inclinar la balanza a favor de Japón durante el desarrollo de este conflicto bélico.

Se destaca el rol que tuvo este navío y el héroe naval, el almirante Togo Heihachirō, contra la flota rusa del Báltico en la batalla de Tsushima, el 27 de mayo de 1905. A menudo se compara al almirante Heihachirō con la figura de Arturo Prat, esto por las acciones en vida de ambos, las cuales mantienen una similitud bajo los siete códigos del bushido, los cuales son: “rectitud (gi), cortesía (Rei), valor (Yu), honor (Meyo), benevolencia (Jin), honestidad (Makoto) y finalmente, la lealtad (Chugi)”. (Nitobe 2001: 5).

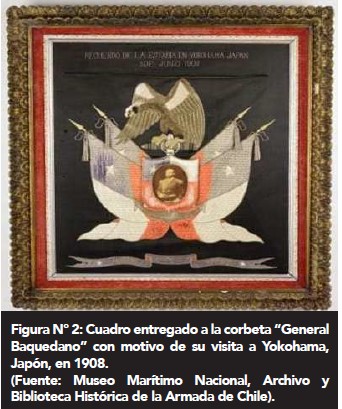

El segundo hecho hace referencia a los cruceros de instrucción entre ambas fuerzas navales y que contribuyeron a fortalecer los lazos diplomáticos entre ambos países, siendo el primer caso en 1900 con el arribo a la bahía de Yokohama de la corbeta “General Baquedano"2. La corbeta Baquedano cumplía el rol de buque escuela, realizando cinco visitas a tierras niponas. En el tercer viaje, la Armada Imperial del Japón regaló a la tripulación de la Esmeralda un cuadro con la figura de Arturo Prat (Figura 2), lo que habla del conocimiento que sobre el héroe naval se tenía. En su cuarto viaje en 1918, se visitó Yokohama, Kobe, Itsukushima y Moji; y su último viaje se realizó el año 1921, después de la Primera Guerra Mundial.

Pero, sin lugar a duda, la visita más destacada y que será detallada a continuación, por la bitácora del Buque Escuela “Esmeralda"3, se señala que “arribó a Japón el día 25 de mayo, para asistir a la conmemoración del 61 aniversario de la batalla de Tsushima el 27 de mayo y que permanecerá desarrollando diversas actividades hasta el 2 de junio del año 1966”.

Es en ese marco de actividades, que el B.E. “Esmeralda” al mando del capitán de fragata Roberto Kelly, a nombre de la Armada de Chile, realizó la entrega de un busto en bronce del capitán Arturo Prat, el que posteriormente fue instalado en la Escuela Naval de Etajima, junto a los bustos de los almirantes Togo Heihachirō y Lord Horatio Nelson.

Además, la bitácora de la Esmeralda señala una reunión entre las autoridades navales chilenas y japonesas, en una ceremonia que se inició con la colocación de una ofrenda floral en el santuario (Jinja) de Yasukuni, lugar sagrado consagrado a los guerreros caídos en la defensa de la patria y del emperador. Es en este sitio de honor y respeto, donde la tripulación de la Esmeralda realizó un desfile y posteriormente, los oficiales de ambos países se reunieron en la tradicional ceremonia del té.

Es importante consignar que el santuario Yasukuni, ubicado en Tokio, Japón, es un santuario sintoísta que fue fundado en 1879 por el emperador Meiji para así “honrar a los japoneses que murieron en guerras luchando por Japón” (Antoni, K., 1988, 124), buscando que estos sean recordados y venerados. El santuario actualmente conmemora a más de 2.5 millones de personas. Cabe señalar que no es un cementerio, sino que un lugar sagrado donde se reúnen los kamis, espíritus de los guerreros. En la tradición sintoísta, los muertos en la guerra se convierten en kami, o espíritus, que son venerados. La mayoría de los honrados son soldados y personal militar, no obstante, también se consagra el espíritu de civiles que murieron apoyando el esfuerzo de guerra, como trabajadores de fábricas y voluntarios, en su gran mayoría japoneses y sólo excepcionalmente a extranjeros.

El santuario Yasukuni se ha convertido en uno de los principales santuarios, si no el más importante y representativo, donde se consagra el mitama (espíritu honorable de miles de guerreros muertos como kami). Pero también representa la parte del tennôism (divinidad imperial) que representa la obediencia al espíritu de los kami vivos al extremo. Es decir, se predica la obediencia a un código de lealtad total bushido y estar dispuesto a morir como guerrero (bushi) para convertirse en un kami, un dios guerrero. Con respecto a los santuarios, “en el sintoísmo los santuarios son bastante simples, casi como si fuese parte de una religión primitiva, no obstante, esta simpleza es un reflejo de pureza y austeridad intencionada” (Anesaki, 2012, 40-41). El hecho de realizar una ceremonia en un lugar tan simbólico en la tradición japonesa, unido al hecho de la entrega del Busto del héroe Arturo Prat, para ser honrado por el país del sol naciente, tiene un simbolismo y una simbiosis entre la cultura occidental del héroe nacional y la cultura oriental del espíritu guerrero, que se funden en la figura de Prat, que en su inmolación alcanzará la gloría no sólo nacional, sino que universal.

El sintoísmo como religión en Japón

El sintoísmo o shinto [que significa “el camino de los kami”] es una religión autóctona de Japón, considerada muchas veces como una religión étnica, al estar tan profundamente ligada con la cultura e identidad de Japón. De carácter ancestral, el concepto shinto apareció durante el siglo VI, como una forma de separar este conjunto de creencias de otra religión emergente en el territorio nipón durante esa época, el budismo. El sintoísmo como religión cree en la superioridad de la naturaleza por sobre el ser humano, por consiguiente, es el ser humano quien se adapta al entorno natural.

El concepto kami es un pilar fundamental para poder entender esta religión, algunos traducen esta palabra como “dios” o “espíritu”, no obstante, los kami son algo que está en todas partes, y más importante, un kami puede ser una persona, un ser divino, un santuario o una manifestación del ambiente. Asimismo, estos santuarios pueden constituir grandes edificaciones como el Santuario de Yasukuni, el cual será parte del objeto de estudio del presente artículo, o, por otra parte, pueden ser santuarios domésticos de un uso más personal. A diferencia de cualquier parentesco que se pueda realizar entre religiones occidentales y el sintoísmo, para esta, el término kami engloba espíritus, personas y la naturaleza en sí, en una perfecta comunión.

El hecho de que el sintoísmo sea considerado para muchos como una religión étnica, es un punto importante para el entendimiento de esta doctrina; “es imposible imaginar el sintoísmo sin Japón, y Japón sin el sintoísmo” (Williams, 2005, 4). Hablar sobre qué significa pertenecer o profesar el sintoísmo es un tema bastante delicado, especialmente desde América, con nuestras barreras culturales y sesgos religiosos producto de nuestra influencia occidental con el catolicismo; no obstante, es necesario dejar estos pensamientos preconcebidos para entender este conjunto de creencias. En Japón, uno generalmente nace “en el shinto”, es decir, está inmerso en prácticas inconscientes relacionadas con esta creencia. Para nuestros estándares, las formas del sintoísmo son mucho menos estrictas que las existentes en la mayoría de las religiones en el mundo, por consecuencia, cuando se le pregunta a un japonés si cree en esta religión, muy probablemente dirá que no, aun teniendo en cuenta que muy probablemente, esa persona inconscientemente realiza costumbres asociadas a esta religión.

Es necesario realizar una pequeña contextualización histórica para poder explicar por qué los japoneses son tan reacios a admitir que creen en el sintoísmo, aun cuando reconocen que realizan muchas de las prácticas de esta. Desde 1868 con la dinastía Meiji hasta 1945, existió una rama de esta religión llamada State Shinto (sintoísmo estatal), la cual consistía en “mezclar prácticas comunes del sintoísmo y fusionarlas con ritos imperiales, transformando así esta variación del Shinto en una religión de Estado” (Michiaki, 2009, 236), la cual tenía un carácter extremadamente nacionalista-militar, que abogaba por la adoración de la figura del emperador, con un claro objetivo político, al querer restarle importancia al resto de religiones que estaban teniendo un fuerte impacto en la sociedad de entonces, como puede ser el budismo. El sintoísmo deja de ser una religión de Estado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es mediante este acto de abolición que se separa la religión del Estado, generando una actitud de poca aceptación por parte del pueblo japonés de cara el futuro sobre si creen y profesan el sintoísmo, esto como una consecuencia de su etapa como religión estatal.

Adicionalmente, el sintoísmo, a diferencia de las religiones más occidentales, no tiene un fundador o dogmas claros; no obstante, esto no le ha impedido penetrar en la cultura japonesa durante toda su existencia. Con esto, han existido diferentes corrientes de esta religión, dentro de las cuales se destacan principalmente cuatro: el sintoísmo imperial (Koshitsu Shinto), sintoísmo del Santuario (Jinja Shinto), sintoísmo de secta o sectario (Shusha Shinto), y finalmente, el sintoísmo folclórico o popular (Minzoku shinto). En el presente artículo buscaremos desarrollar el concepto de sintoísmo imperial, para posteriormente, relacionar este con la ceremonia que tuvo lugar en el Santuario de Yasukuni, el cual se considera un terreno sagrado, y entender así parte de los códigos no explícitos existentes en la cultura japonesa, que develan una forma de relacionarse muy particular en comparación a los actos oficiales y sistemas de creencias de nuestro país, especialmente en el apartado militar, con ceremonias, ritos y figuras a admirar en la misma.

Todo lo relacionado a este ejercicio indirecto del sintoísmo, ya sea mediante rituales, festivales, oraciones, o visitas a santuarios de manera simbólica, estas acciones realizadas por costumbre se constituyen en la forma más común de esta religión, el llamado sintoísmo folclórico o popular, del cual la mayoría de japoneses practicantes del sintoísmo dicen formar parte.

El sintoísmo imperial o Koshitsu Shinto

Según el profesor emérito de la Universidad estatal de California, Dr. George Williams, el denominado sintoísmo imperial se divide en dos; el primero corresponde a los ritos, prácticas y ceremonias realizadas por la casa imperial, las cuales difieren a los rituales realizados por la gran mayoría de la población en eventos como bodas o funerales. La particularidad de esta ramificación del shinto radica en que solo se puede apreciar en los tres santuarios ubicados dentro del Kokyo, el cual se traduce como “el palacio imperial. Se vislumbra entonces, un matiz diferente sobre este tipo de sintoísmo, a diferencia de los demás, por la relevancia que se le da al emperador, considerado un kami, y su familia.

La segunda subdivisión del sintoísmo imperial será la más relevante para el trabajo, debido a su influencia política y su relación con el caso de estudio. El hecho de que el emperador sea considerado una divinidad provoca que directa o indirectamente la religión y la política estén hasta cierto punto entrelazadas. Su figura constituía el centro del deber patriótico, de la lealtad a la nación. También, para ocasiones especiales, el emperador servía como sumo sacerdote. La importancia del emperador es tal que cuando Japón se encontraba en proceso de abandonar el modelo feudal para así constituirse como un estado-nación moderno, los samuráis, basados en su código de honor del bushido, procedieron a jurarle lealtad a este en vez de los señores feudales.

Es normal relacionar este tipo de sintoísmo con sintoísmo de Estado, el cual fue mencionado anteriormente. No obstante, el sintoísmo imperial antecede al estatal y logra perdurar hasta la actualidad; sobre esto: “El sintoísmo de la Casa Imperial fue el núcleo del sintoísmo estatal, y después de la orden de desnacionalización (tras la Segunda Guerra Mundial), ha continuado con los ritos de la Casa Imperial. El emperador era el centro del estado en este sentido sintoísta, y al mismo tiempo era el sumo sacerdote de los dioses y el supervisor de la adoración de los dioses”. (Williams, 2005,18).

Cabe mencionar que todas las ramificaciones del sintoísmo guardan cierto tipo de relación en algún punto, ya sea por la relevancia que se le da al santuario como lugar de adoración, siendo un terreno sagrado, o como en este caso, debido a que se considera al Emperador como el hijo o elegido de Dios, constituyéndose como un kami. Al mismo tiempo esto se utiliza como motor de unificación para los japoneses y sus ideales nacionalistas con un enfoque militar.

Conclusión

El objetivo del presente trabajo era mostrar que más allá de las acciones diplomáticas entre ambas marinas de guerra, lo relevante está en analizar el cómo el guerrero japonés está al servicio de algo, de una idea superior en sí, que se constituye como la dignidad del emperador, elemento distintivo del sintoísmo imperial, el cual sigue teniendo una fuerte influencia en la sociedad japonesa, ya que, como se expresó durante el transcurso del trabajo, el sintoísmo más que una religión, es una costumbre inserta en el colectivo popular, en este caso, por medio de la rama del sintoísmo imperial y reflejada en los valores de su armada, en sus ceremonias, ritos y formas de interactuar con otros países. Sin embargo, el caso de la ceremonia en el santuario de Yasukuni es un honor que muy pocos extranjeros pueden recibir.

El acto de la delegación chilena en Yasukuni puede verse como una manera de conectar y respetar las tradiciones de otros países que también valoran y honran el sacrificio de sus héroes militares. En este sentido, puede interpretarse como un gesto de reconocimiento mutuo entre marinas de guerras, que comparten valores similares respecto a sus héroes y caídos, como por ejemplo el Almirante Togo Heihachiro y el Capitán Arturo Prat, los cuales comparten varias características comunes que los destacan como héroes navales en sus respectivos países, siendo estas los conceptos presentes en el código de honor de los siete principios del bushido.

Esta particular ceremonia en Yasukuni evidencia la admiración a la figura de Prat, por parte de Japón, debido a que ven en él a un marino de Honor, que refleja los valores de una sociedad dispuesta a un sacrificio por un bien mayor. Independiente de la diferencia geográfica y las enormes barreras lingüísticas y culturales existen casos de admiración entre países por medio de una figura en común. Las relaciones diplomáticas entre naciones pueden ser profundizadas mediante el análisis que considere los elementos sociológicos y antropológicos culturales que construyen una nación, siendo un ejemplo de esto los héroes nacionales como el Capitán Arturo Prat.

Como podemos ver, la trascendencia de una muerte heroica y la actitud de no rendirse frente a un enemigo en todo sentido superior ha sido considerado como parte de una forma de conducta, de virtudes y valores, que en el imaginario popular ha sido asimilado con el código del bushido, traducido literalmente como “el camino del guerrero”.

Si bien el bushido se circunscribe a un contexto histórico y a un entorno cultural específico, también es cierto que en el ethos cultural militar occidental existen coincidencia en valores tales como honor, lealtad, rectitud, valor, benevolencia, cortesía, honestidad. Al respecto, podemos considerar la obra de InazoNitobe4, Bushido: el alma de Japón (2001).

Lista de referencias

Para imponer nuestra voluntad a Japón, será necesario que proyectemos nuestra flota y fuerzas terrestres a través del Pa...

Nobody knows the reasons why Admiral Williams disposed a change of command on the Captains of Esmeralda, Covadonga and Abtao, leaving the first two ships to blockade Iquique, while he sailed to confront the Peruvian Fleet in Callao. It has been speculated that he didn’t trust his commanding officers and instead of participating in the operations in Callao, left them in charge of the blockade. This work intends to clarify some statements asserted many times, which in my opinion lack historical evidence.

* Discurso pronunciado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia con ocasión del juramento de nuevos abogados el 27 de julio de 2018.

Este ensayo viaja en el tiempo hasta los inicios del hombre, identificando algunos motivos de su prevalencia entre el resto de los de su género y mostrando el origen de las culturas. Luego, a partir de algunos factores comunes se detallan rápidamente hechos que marcaron el avance de la cultura cristiano occidental, nombrando también algunos hechos coyunturales que hicieron que otras culturas no tomaran el mismo camino de éxito. Al concluir se propone que a pesar de que la historia ha mostrado un avance a una posible cultura común con un importante componente occidental, los vertiginosos avances tecnológicos y científicos podrían deparar un giro violento en esta línea, pudiendo incluso originar el principio del fin de los homo sapiens, dando paso a una nueva especie y un nuevo tipo de cultura.

Trabajo publicado en revista Sucesos # 39 el 22 de mayo de 1903.

Versión PDF

Año CXXXX, Volumen 143, Número 1009

Noviembre - Diciembre 2025

Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-